Corina Gutiérrez Wood

Hace unos días escribí, con toda la seriedad que puedo reunir entre, sarcasmo y una taza de café bien cargado sobre cómo el cuerpo reacciona al estrés y al enamoramiento con los mismos síntomas. Sudoración, taquicardia, pupilas dilatadas, pérdida de apetito o atracones vergonzosos de carbohidratos. Lo típico: uno se enamora o se estresa y el cuerpo simplemente entra en pánico, como si no supiera distinguir entre una junta de trabajo y una declaración de amor no correspondida. Porque claramente no puede. Evolución, te fallamos.

Pero el punto es que esa columna abrió una caja de Pandora emocional. Entre mensajes, reacciones y conversaciones profundas (de esas que solo surgen entre queso, pan y vino), una amiga me preguntó, con esa mezcla de curiosidad y vino tinto, si de verdad el amor podría matar. Así, sin anestesia. Si era posible que alguien cayera fulminado, no por el colesterol, sino por una relación fallida.

Y yo, que tengo acceso a Google, un vino a la temperatura exacta y un ego académico alimentado por Wikipedia, le respondí que probablemente tenía que ver con la adrenalina. O el karma. O la suma de malas decisiones. Pero como soy una persona culta, y humilde, muy humilde, me explayé con una respuesta digna de Wikipedia a medianoche que es cuando todos nos convertimos en poetas, escritores y hasta psicólogos: que el cuerpo genera un coctelito químico de emociones tan potente que termina provocando algo llamado “síndrome del corazón roto”.

Y no, no es una metáfora melodramática inventada por poetas con insomnio: es una condición médica legítima con nombre japonés, porque todo lo grave suena más respetable si se dice en otro idioma: cardiomiopatía de Takotsubo. También conocida como la forma elegante de que el corazón diga “hasta aquí llegué” tras un evento emocional catastrófico como una ruptura, un abandono, un divorcio, una pérdida o, por qué no, un “no eres tú, soy yo”.

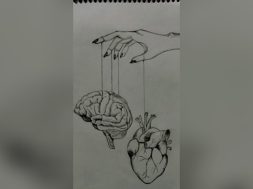

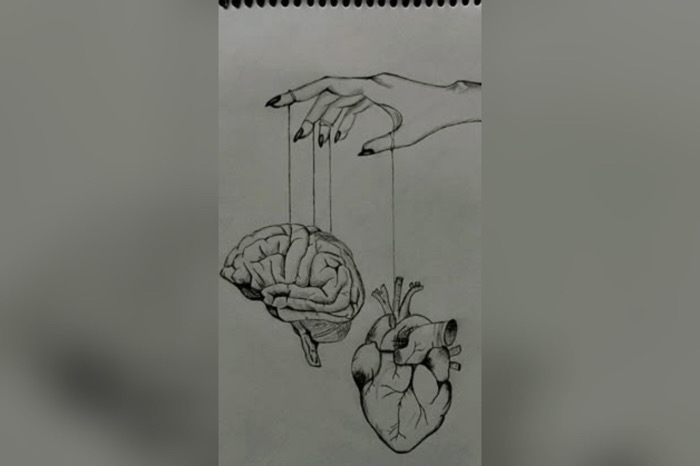

El síndrome del corazón roto se manifiesta con síntomas prácticamente idénticos a los de un infarto: dolor y presión en el pecho, falta de aliento, taquicardia, y esa sensación de que el alma está siendo exprimida por una mano invisible. Lo interesante (y trágicamente hermoso) es que no se trata de una simple metáfora: es una disfunción temporal del ventrículo izquierdo, causada por una liberación masiva de catecolaminas, hormonas del estrés, que dejan al corazón débil, confundido y preguntándose cómo acabó en esa relación.

Y lo más fascinante de todo esto, además de que tu tristeza tiene respaldo clínico, es que el cerebro, solidario como siempre, decide sumarse al colapso. Se activa la corteza cinguladaanterior, una parte del cerebro que regula el dolor físico y emocional. En otras palabras, cuando te rompen el corazón, literalmente te duele el cuerpo. Lloras por la ruptura y te duele la espalda. Te dejan en visto y se te inflama el colon. Revisas la conversación por quinta vez y te baja la presión. Es un combo: mente y cuerpo trabajando en perfecta sincronía para recordarte que amar no solo fue una mala idea emocional, también fue un error fisiológico.

De hecho, algunos estudios dicen que el cerebro no distingue entre el dolor de perder a alguien y el de una quemadura. Así de literal. Por eso el duelo amoroso agota tanto: es como vivir con una herida abierta invisible, una que no puedes vendar ni anestesiar con paracetamol. Si acaso con memes, terapia o un viaje caro que solo posterga el colapso emocional hasta que el banco te recuerde que sigues viva.

Así que no, no es que seas “muy sensible”. Es que estás enfermo. Clínica y científicamente. Y, aun así, ahí estás, contestando correos, subiendo historias con filtro, fingiendo normalidad mientras tu sistema nervioso está en paro técnico por culpa de un amor fallido que ahora anda subiendo frases motivacionales como si hubiera hecho un posgrado en autoayuda exprés por YouTube.

Y claro, no falta quien diga: “pero el amor no mata”. ¡Qué alivio! ¡No mata! Solo genera trastornos hormonales, te revienta el sistema inmunológico, te altera la presión arterial, te sabotea el sueño, te descompone el intestino y te deja con la autoestima hecha puré. Todo muy leve. Muy manejable.

Además, el cuerpo tiene memoria. Puede que el corazón se repare, pero el cuerpo recuerda la sacudida. Ese instante en que todo se vino abajo deja una huella bioquímica, un eco que te acompaña cuando vuelves a confiar, aunque sonrías como si nada. Y esa memoria corporal se activa con cualquier déjà vu emocional: una canción, un olor, un mensaje a deshoras. Como si el cuerpo dijera: “otra vez no, por favor”.

Pero sí, se sobrevive. Se repara. Se reinicia el sistema. Una noche duermes seis horas seguidas sin soñar con mensajes no enviados y de pronto, sin darte cuenta, vuelves a confiar en alguien más que no lo merece. Qué hermoso ciclo sin fin. ¡Y qué cardio!

Eso sí, de amor no se muere, pero se queda uno con secuelas emocionales que no detecta ni el mejor cardiólogo. Con el corazón intacto en sus latidos, pero no en su forma. Más duro, más reservado, más incrédulo. Porque una cosa es que el amor no mate, y otra muy distinta es que no deje daños estructurales.

Y si lo piensas bien, es casi poético: el mismo órgano que nos mantiene vivos también se encarga de recordarnos lo frágiles que somos. Nadie sale ileso del amor, solo más consciente de sus pulsaciones. Y, con suerte, más selectivo con quién merece alterarlas.

Así que sí, el síndrome del corazón roto existe. No es drama. No es exageración. No es un invento de gente que no quiere soltar. Es una dolencia real, con nombre, apellido, estudios y hasta gráficas. Y si alguien aún va por la vida rompiendo corazones como si fueran servilletas usadas, bueno, al menos podría hacerlo con un poco de conciencia cardiológica.

Porque al final, no romper corazones no es solo un acto de amor.

Es, sobre todo, una medida de salud pública.

Y si el amor no te mata, al menos que te deje con buena historia clínica, algo de aprendizaje y, claro, una columna que lo inmortalice