Carlos Álvarez

Cualquier persona debe defender algo en particular y para mal de quienes creen que muy poco en este mundo tiene un valor que no sea tan solo especulativo, que una persona tenga todo el derecho a defender el hecho de no defender algo en particular significa tan solo que los valores de la especulación pueden contribuir para nuestro bienestar como podría valerle un estúpido saber que su razón es la mejor de todas. El número de ideas cuyo vigorizado ingenio ha participado en la reducción de forma visible al número de desventuras de nuestros orbes es, en cuanto a cifras respecta, un número más cercano a la infinidad de números que hay entre el uno y el dos, de lo que podría estar del número de ideas entendidas verdaderamente. He hecho un esfuerzo para nada menor en no considerar que la búsqueda del honor es el título nobiliario más fácil de adquirir en lo que respecta a las distintivas vanaglorias que cubren con el más espeso de los humos, como suelen ser los desatendidos ruegos y las cobardes valentías, las decentes estructuras de todos los oficios que integran los ejes de nuestro increado mundo.

He oído sobre trabajadores de rascacielos que toman siestas prolongadas sobre vigas suspendidas a más de doscientos metros de altura, cuya preocupación no es la de caer al vacío y sufrir de un paro cardíaco antes de golpear de lleno la parte reconocible de las latitudes, y en cambio resulta en que el impacto de un águila extraviada les sea una preocupación mayor; se prueba con ello que por muy maquinal, analizada y estructurada, que pueda ser la existencia, existe cierto barroquismo en la simplicidad de cada causa que compone nuestras nociones y en cada noción que compone nuestras ideas, que por antonomasia y excelencia de quienes se han defraudado a sí mismos el sentido cuando no sirvióles nunca más aquello que ningún antiguo filósofo antes había vindicado del modo que por lo revuelto que está el universo cada quien nunca desmerece de hacerlo cuando menos una vez en su vida, que el entendimiento es mucho menos amplio de lo que queramos creer, y la realidad mucho menos profunda de lo que podamos imaginar, que el mero hecho de que una de las máximas más aplaudidas a través de los tiempos, como aquella que dice sobre cruzar doblemente el río, se olvida con la misma velocidad que podemos tardar en recitarla, porque de atender de verás sus sustancia, fuera causa suficiente para que la máxima más venerable no sea que nada nunca es lo mismo, sino que todo es siempre nada.

Pero al final que el ejemplo de los trabajadores y de las alturas puede servirnos de alegoría, tanto como pueda una ley darnos ventaja por ser virtuosos, y virtud mostrarnos viciosos cuando ventaja nos den las leyes, que al imaginar esta escena creamos que el temor de ver hacia abajo es la miseria, y que el águila son los pensadores franceses con el nombre de posestructurales, a quienes tanto debemos pero por no ser injurioso y sin sentido, creería primero que por no saber ni tener como pagarles, les hemos dado lo poco que poseíamos de un estricto y fiel entendimiento, pero hasta la fecha en la que escribo esto no se nos ha sido devuelto. Hay un ejemplo que excede la ingratitud de cualquier grado de autenticidad que conserve cualquier objeto que ponga de rodillas a Zola para decir que está todo escrito y no falta entenderle antes de admirarle. Antes de hablar de un caballero a quien abandonaron los cueros cabelludos a una edad en la que aún tenemos derecho a creer que es ventaja no estar equivocado, a un señor que consideró que los juicios repetidos son la muerte de la razón y repitió a más no poder que hay que destruirlo todo para reconstruirlo, y de otro que estudió las raíces de los árboles y los pliegues de los papeles y reo hallar en ello la simpleza que componen todas las posibilidades del dolor humano, hablaré de quien es más o menos el germen de lo que llamaría una avaricia por el absoluto.

No me interesa cuan precaria es la razón frente a lo breve que es nuestra vida, tanto como me fascina lo eterna que es nuestra existencia cuando nuestros modos de comunicar los principios ya establecidos de nuestros insaciables ejes no son defectuosos; en este sentido no me interesa la vida de Zola, sino su fórmula. Imaginemos un hombre, da igual que tenga vista un taparrabo como quienes cazan con arcos a misioneros evangélicos en islas remotas, o si se trata de un caballero poliglota mucho más elegante que un camarón sobre un cristal con crema, que busca agua en algún desierto no hipotético de los que casi nadie tiene conocimiento salvo por idilios urbanos, y que cava un hoyo en un hormiguero para meter semillas cuando sabe que un babuino le observa, para luego alejarse y esperar a que el macaco no tenga otro remedio que meter su mano para advertir lo que sea que puede haber adentro; luego atarlo del cuello mientras tiene un brazo atorado en la trampa y eventualmente darle sal como alimento para tener un esclavo sediento, y que un par de horas después sea totalmente irrelevante cualquier sospecha racional que pueda tener lugar en el reino animal para dudar de los planes que una especie ajena posea sobre las nuestras, y que el babuino termine por sufrir la más ingrata sed de la que su falta de propiedad le haya apresado, y corra hacia un depósito de agua del que nadie más él tenía conocimiento de su lugar en la tierra; el hombre en cuestión puede ser alguien diestro para entender lo que hablaba Bacon cuando dijo que el entendimiento es algo tan abundante que no puede rebasar el volumen total del que es capaz de almacenar nuestro cerebro, o bien uno de los lamentables seres de quienes se lamentó el Inca Garcilaso de no poder saber que es el molde de todo engendro humano depósito de la oculta luz de Dios que a oscuras alumbra cuanto es propio, justo y digno. Recurriré posteriormente a una indignante alegoría sobre este animalito en el exclusivo caso de que mi conocimiento no se haya apartado verdaderamente de lo que estoy obligado a ignorar.

He hablado de Zola y he aludido a aquellos seres cuyo indudable ingenio ha puesto en duda los impulsos más generosos de nuestra naturaleza y vindicado las más hermosas insuficiencias del espíritu; llámese Barthes, Foucault, Deleuze, o Derrida, todos poseen pensamientos que exceden la solidez de mis observaciones y por lo cual no estoy preparado para llevarles la contrario en temas de los que nunca nadie había dudado hasta que ellos afirmaron, o para vindicar sus opiniones sería mejor decir que descubrieron, que la única forma de entender ciertas cosas es dudando de ellas. Tomaré un solo ejemplo de la más extraña de las ideas que no solo provocó que dudará de las armoniosas rectitudes que caben aun en los senos de los seres más blasfemos, sino que maximizó la parte incurable de mi desprecio hacia la cantidad de energía que solemos depositar en el diseño de teorías sumamente extravagantes de las cuales nadie puede dudar la generosa veracidad con la que son evidenciadas las inconsistencias de nuestras realidades, porque no podemos adquirir otra certeza de estos estudios que no sea entender qué es lo que debemos dudar.

Hay una diferencia muy notable entre decir que un hombre ha perdonado un adulterio porque no tiene una sola duda de lo que debe creer, y entre un hombre que no perdona que hablen más fuerte que él, porque no tiene nada más que pedantes y nimias dudas en las cuales creer. Hace más o menos dos o tres siglos era natural dudar las opiniones que las ciencias físicas podían ofrecernos sobre los ambrosios y tomistas vuelos de nuestros firmamentos y su piadosa posición en el universo. Puedo entender que los insoportables y aristotélicos preceptos, y las platónicas beldades que bien memorizadas milagros hace con las menos capaces de las inteligencias, generen en el ingenio moderno una herida por cada verdad declarada; con las innúmeras y accidentadas maravillas que componen el motor de nuestra existencia, no he tenido un solo problema cuando una teoría novedosa está erigida sobre el mismo lecho en el que antiguos hacedores de máximas creyeron haber hallado condiciones ajenas a la decencia para descifrar los crímenes de la pobreza y sepultar las calamidades de la traición. Trabajo de unos cuantos es saber que cuanto expresó un refugiado germano tailandés en un artículo analizado por pares lo dijo La Rochefauld con una brevedad mucho más abusiva de la que no estamos preparados para creer que es necesario, y que lo mismo que el francés declaró lo dijo Salustio mediante estrados, púrpuras y tiaras. En este sentido no solo me parece entendible, sino digno, que nos aferremos con las uñas y los dientes a las doctrinas que nos digan que hay que evitar a toda costa perder nuestra vista en amplios bustos, comer más de una vez al día, e incluso se vuelve absolutamente racional y merecido ejercitar nuestro desdén sobre personas cuyo tono de piel se asemeja más al asfalto de las calles de lo que su comportamiento al de un humano.

Este último ejemplo particular me hace pensar que es fácil parcializar el hecho de que defender cualquier cosa sea mejor que defender nada, cuando ninguno de los magnificados ingenios de nuestra actualidad es capaz de dar una instrucción lo debidamente práctica; no estoy diciendo que prefiera la existencia de un cristiano con un bigote nauseabundo con un odio empedernido hacia seres de color café, a un hombre con cauces secos en las frentes con la capacidad de recitar de memoria a Petrarca y de sufrir una provinciana y amorosa erección al ver a una de sus jóvenes alumnas recitar a los posestructuralistas; repudio a los dos, pero mientras el primero es sediento de honor, cuya búsqueda de la virtud está cimentada sobre en mercedes naturales, el otro es un empedernido de los silogismos que se arrodillaría ante el momentáneo esplendor de cualquier figura que sintetice el menjurje de profundísimos axiomas que están acumulados en su mente.

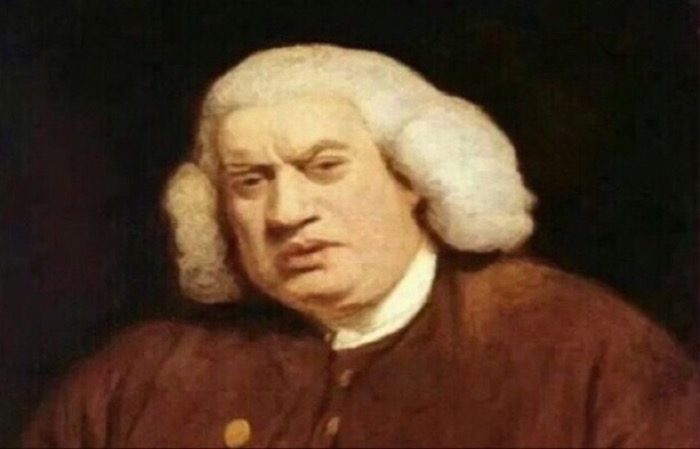

Alguna vez un catedrático me dijo haber aprendido de los sistemas de Barthes que cuando un hombre dueño de una asombrosa inteligencia se entera del derecho que nunca se puede poseer para hacer el ridículo, no tiene más que ejercer cierto poder natural para desquitarse con seres de una capacidad inferior; yo no puedo entender si vindicaba el hecho de que sus capacidades inferiores le hayan hecho padecer sufrimientos deplorables, o si sus desmedidas capacidades para interpretar todo le habían favorecido en el ejercicio más honesto de lo que fuera que su indiscutible inteligencia le haya hecho creer que tenía el derecho de hacer. Los espíritus superiores de hace unos siglos estudiaron las maneras humanas en cada una sus tortuosas líneas y ninguna de los ademanes menos astutos quedaron sin fortalecerse de alguna noble máxima; hasta el día de hoy el encumbrado linaje de nuestras amargas suertes y el mentón de nuestras fantasías parece estar delineado por los preceptos que gente como Tolstoi, Balzac, o Dickens. Cada quien sabrá recibir del estudio de viñedos, guerras, y pelucas las condiciones suficientes para el reposo de sus sentidos, el contento para su andar, y suspiro para su firmeza; no estoy obligado a decir que estoy en mucho más desacuerdo con las opiniones de estos novelistas mucho menos de lo que estoy en desacuerdo con mi propia opinión. El ejemplo temprano que ofrecí del babuino y el rico estado de sus bochornos hados, puede darnos una alegoría más completa de la que pude ofrecer al inicio; no me satisface emplear una alegoría para describir los daños que ciertas ideas han permitido en la disparidad de nuestras observaciones, pero prefiero recibir el menosprecio que bien merecidamente cabría en mi formula antes de emplear uno de los estilos menos francos de quienes con lo único que pueden estar de acuerdo es que no hay un bien posible ni suficiente en este mundo o que el único bien suficientemente posible es que no se pueda estar de acuerdo con algo. (…)