Edgar Hernández Ramírez

Como en buena parte de México y del mundo, en Chiapaslas redes sociales se han convertido en un escenario imprescindible para la vida pública. Hasta hace pocos años, los políticos necesitaban pasar por el filtro de los medios tradicionales para comunicar sus acciones; hoy basta con un teléfono y una cuenta personal en Facebook, TikTok, X o Instagram para construir su propio escaparate. Pero esta aparente libertad comunicativa ha generado un fenómeno complejo: la colonización del espacio digital por parte de funcionarios que utilizan sus perfiles no sólo para informar, sino para erigirse como protagonistas permanentes de una narrativa política cada vez más personalizada, emocional y orientada al espectáculo.

En el ciberespacio chiapaneco, basta recorrer las redes para ver ejemplos cotidianos. Funcionarios municipales que transmiten en vivo cada entrega de apoyos, diputados que graban videos cortos en festividades carnavalescas o contando anécdotas familiares mientras presumen gestiones, titulares de secretarías o de niveles menores que posan en fotografías junto con figuras de poder, o servidores públicos del ámbito judicial que adoptan el perfil de influencers para comentar desde temas de seguridad hasta su desayuno del día. Lo que antes era comunicación institucional ahora se vuelve contenido personalizable, aspiracional, emotivo. La frontera entre lo público y lo privado no solo se difumina, se convierte en una estrategia.

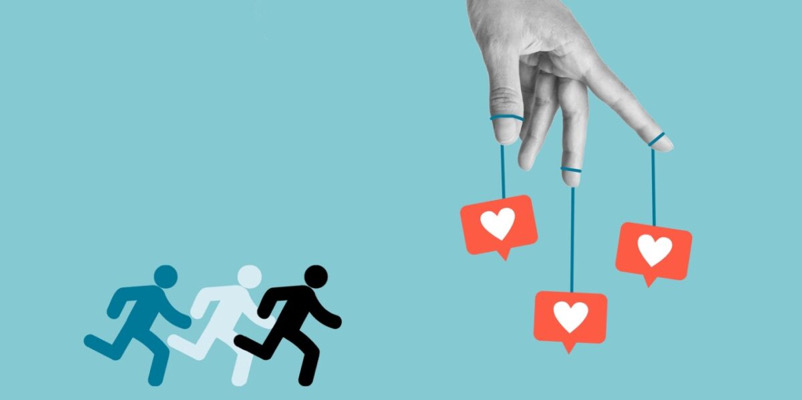

Este fenómeno no es casual. Responde a una mezcla de motivaciones narcisistas, incentivos electorales y una lógica algorítmica que premia la visibilidad por encima de la relevancia. En un ecosistema donde lo que circula con mayor velocidad es lo emocional, lo íntimo y lo espectacular, muchos políticos han entendido que la política digital no trata de explicar, sino de conectar, aunque la conexión sea superficial. Las obras, los programas sociales o las decisiones administrativas pasan a un segundo plano; lo que importa es la imagen: quién saluda a quién, cuántos “likes” obtuvo la publicación del día, qué tan viral fue un video en el que el funcionario aparece bailando, comiendo tacos o haciendo ejercicio.

Sin embargo, el problema va más allá del estilo. La política chiapaneca –como la de muchos estados con democracias distorsionadas– enfrenta riesgos particulares cuando la gestión pública se convierte en un proyecto de autopromoción permanente. En primer lugar, la personalización extrema borra el carácter colectivo de la función pública. Logros institucionales son presentados como méritos individuales, ignorando equipos, presupuestos y procedimientos legales. Esta narrativa refuerza la idea de que los avances dependen del carisma o talento personal del funcionario, no de la estructura del Estado ni de políticas de largo plazo.

En segundo lugar, la saturación de contenidos personalistas crea un ruido que dificulta la rendición de cuentas. Mientras más se multiplica la imagen del político como influencer, más se diluye la obligación de explicar, justificar y someterse al escrutinio ciudadano. La atención se desvía hacia anécdotas, fotos espontáneas o gestos “humanos”, mientras temas cruciales –finanzas públicas, evaluación de programas, decisiones administrativas– quedan relegados a un segundo plano, sin impacto algorítmico suficiente para competir en la narrativa digital.

Otro efecto preocupante es el desplazamiento del debate público hacia un terreno emocional. Las redes sociales no premian la reflexión, sino la reacción. Y cuando los funcionarios adoptan esta lógica, contribuyen a polarizar la conversación, a simplificar problemas complejos y a promover un clima donde lo importante no es argumentar, sino ganar visibilidad. En estados como Chiapas, donde la desigualdad, la violencia y la precariedad institucional requieren diálogo serio, este tipo de comunicación puede agravar la desconexión entre ciudadanía y gobierno.

Finalmente, la imitación del modelo influencer abre un dilema ético: ¿hasta qué punto los recursos públicos –tiempo, personal, infraestructura, imagen institucional– se destinan a construir la marca personal de un funcionario?, ¿qué ocurre cuando la lógica de campaña invade el ejercicio cotidiano del cargo?, ¿cómo se evita que la comunicación pública termine subordinada a ambiciones personales? En una democracia medianamente desarrollada, estas preguntas son fundamentales.

Las redes sociales, sin duda, democratizan la comunicación. Pero cuando la política se reduce a un escaparate de imágenes cuidadosamente curadas o improvisadas, el riesgo es que la administración pública se vuelva una pasarela y la democracia, un concurso de popularidad. Chiapas necesita funcionarios que informen, dialoguen y expliquen, no sólo que se graben. Porque el futuro democrático y el buen ejercicio de gobierno no dependen de quién tenga más seguidores, sino de quien fortalezca las instituciones y rinda cuentas con la misma intensidad con la que se promociona.