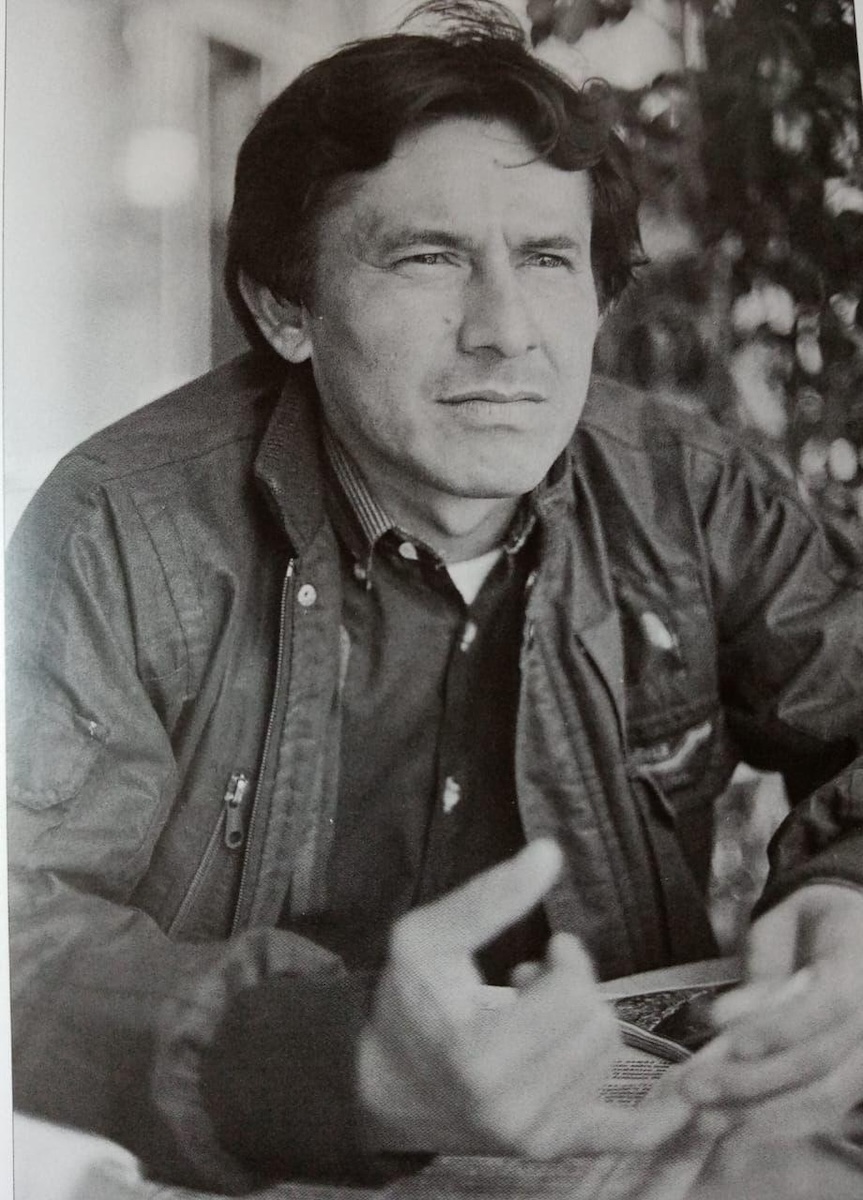

Jorge Mandujano

Las aves no deciden el aire

No saben ni comentan la noticia.

J.V.A.

Carta I

Vos te has de acordar, Joaquín, de aquella tarde en que nos presentó Reynaldo Velázquez frente a la Galería Universitaria. Yo me trazaba aún sobre los 15 y vos no eras tan viejo. De eso hace ya casi 20 años.

Desde entonces, comenzamos a estibar una complicidad que se trazó hasta ayer que te hallaron muerto en tu pequeño rincón, ahí donde la vida brinca (ba) como sapo enfurecido.

Una tarde de agosto me hiciste acompañarte hasta la casa del maestro Andrés Fábregas Roca, en mitad de la calle Argentina, en la colonia El Retiro. Llevabas los originales de Cuerpo adentro.

Pocos meses después, Enrique Álvarez de la Cadena se encargó de darme la noticia: —¡Uta, qué chingón quedó el libro del Quincho! Tiene en la portada un grabado a tres tintas del Reynaldo (Velázquez).

Desde entonces, fuimos y venimos con la aguda sal inundando nuestros ojos ante la intemperie de la vida. En Tuxtla, en el De Efe, en Cabeza de Toro.

Desde entonces, compartimos padres: doña Chonita y don Emeterio; doña Marthita y don Jesús, quienes ahora te lloran. Volvimos, Quincho, de los días de agosto y hasta octubre hasta tu casa. Supimos de los Sabines que descansaban en las hamacas de don Eme. Comíamos bagres y mojarras y, más tarde, nos refugiábamos en el caparazón de una tortuga ajena. Nos refugiábamos también del hambre en la soledad de la Ciudad de México. Del frío y de la lluvia que incesante abatía nuestros pertrechos de Pitágoras, en la Narvarte, ¿recuerdas?

Más tarde, Rodrigo Núñez puso ante los ojos de los lectores Aves, con el que lloramos, nos encendimos y bebimos hasta el amanecer… hasta que no hubo más para seguir brindando.

Fuimos entonces hasta La Ciudadela, al mediar la tarde, donde una mujer que, como tú, veía de cerca a esas horas la muerte. Mi adorada Amparo Ochoa, quien compró tu libro y comprometió a los ahí presentes a comprarlo… y lo compraron y luego volvimos a beber. Y seguimos brindando hasta estas horas por tus páginas.

“Con tres libros, ya me puedo morir”, le dijiste a mi madre. Frase que te la rebotó en el mismísimo rostro: “Tú no decides el derecho a morirte. Menos si tienes más pendientes”.

Y no fueron tres. Uno bastó para que David Huerta decidiera que fueras el primer poeta chiapaneco (de manera individual) en publicar en el Fondo de Cultura Económica. Fue desde ahí que brotó en ti una soberbia inadmisible. Pero, en fin, eras vos. Nadie más.

Luego el mar, el estero que mojó de niño tus documentados pasos por el magisterio, el mismo húmedo e inconmensurable estero que te metió hasta el corazón del bagre dramático: las brigadas de teatro de la Conasupo, junto con Laco Zepeda, Malú Morales, Rafael Padilla. Tus amigos colombianos, los vainas esos.

Y todo de pronto se derrumba. Tus atardeceres en ciudades como incendios. Las interminables tardes con el Che Garufa, las aciagas noches en El Garabato.

Y todo termina allí, como una inmensa atarraya con la que pacientemente fuiste pescando la vida, como hasta ayer dejaste ir viva la muerte.

¡Aquí no se acaba Baldomero, hermano! Si del sol vino, aquí comienza.

Solo me resta oír tu llamado —como productor y director en la trasnoche– para iniciar el canto:

¡LUCES!

—¿A dónde vas chamaquito, con tu sombrero de lado…?

—Yo voy a ver a mi novia que está del otro lado…

—Y, si la encuentras con otro, ¿qué vas a hacer, chamaquito…?

—Le voy a dar un balazo en su mero pechito… ¡Te lo furo, fuaquinito que yo no fui!