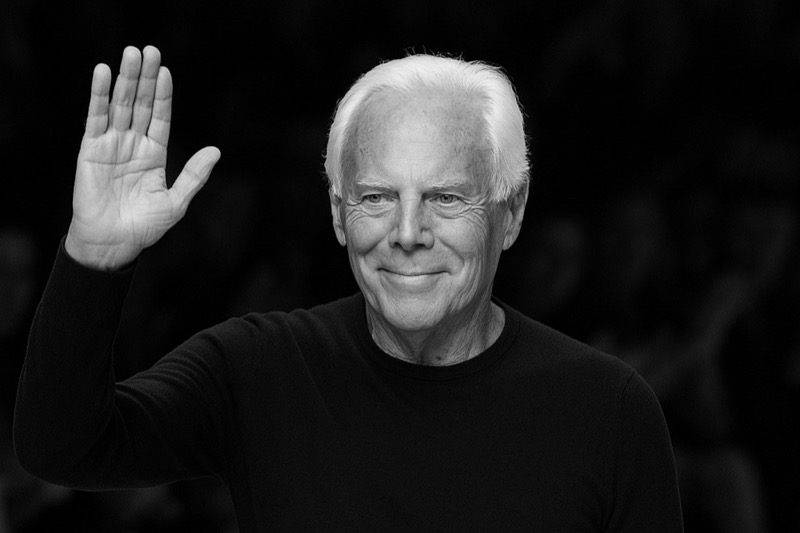

Adiós a Giorgio Armani, la huella de un genio y la elegancia sin estridencias / Sarcasmo y café

Corina Gutiérrez Wood

Un minuto de silencio.

O mejor dicho, uno de aplausos.

Porque no se ha muerto cualquiera: se ha ido Giorgio Armani.

Y cuando alguien así se va, no se baja el telón. Se ajusta el dobladillo, se cruza la chaqueta, se camina con el porte que él enseñó… y se aplaude. De pie. En silencio o no, pero de pie, y con él se fue también la última excusa que teníamos para seguir fingiendo que vestirse bien era una forma de revolución silenciosa. En un mundo donde el “look” de oficina ya es una camiseta de Star Wars en videollamada, la partida del diseñador italiano no es solo una tragedia para la moda. Es como si rayáramos con marcador permanente un Monet..

Dicen que se fue tranquilo, en su casa de Milán, rodeado de sus seres queridos y probablemente sin una sola arruga en la ropa. Porque si algo supo hacer Armani, fue envejecer sin perder ni un pliegue. Literal.

Giorgio Armani no nació en una pasarela ni se crió entre algodones egipcios. Nació en Piacenza en 1934, cuando Italia aún era una receta incompleta entre fascismo, hambre y buena pasta. A los 20 años quiso ser médico, pero la sangre le revolvió el estómago. Así que cambió el bisturí por las vitrinas, empezó como escaparatista en unos grandes almacenes. Ironías del destino, la bata blanca no fue lo suyo, pero se las arregló para uniformar quirúrgicamente a medio planeta con trajes que parecían tener juramento hipocrático de buen gusto y terminó dictando cómo debía vestirse hasta el cirujano.

En 1975 fundó su marca con Sergio Galeotti, pareja en los negocios y en la vida, cuando la moda italiana estaba aún lustrando sus zapatos frente a la francesa. Y entonces ocurrió el milagro. Armani redefinió la elegancia. No la elegancia barroca, ni la ostentosa, ni la que huele a joyero viejo. No, Armani creó una elegancia que no hacía ruido, que hablaba en voz baja, que decía “millonario” sin levantar la ceja.

Ver a un hombre montado en un Armani, sí, montado, como se monta un Pagani, no, mejor, un Rolls-Royce silencioso y letal, era entender que el lujo real no necesita presentación. El traje no gritaba “mira qué caro soy”, sino que susurraba “no necesito demostrarlo”. Eso, queridos todos, es más difícil que encontrar buen gusto en una alfombra roja patrocinada. Y mucho, mucho más escaso que un político en lino natural.

El gran público lo descubrió gracias a American Gigolo (1980), esa joyita de Paul Schraderdonde Richard Gere hacía de prostituto de lujo y vestía como si cada cliente pagara también por una clase de estilo. Los trajes que Armani diseñó para Gere no era ropa, eran armaduras suaves, escudos de tela que protegían del mal gusto. A partir de ahí, Armani no solo vistió a las estrellas, se convirtió en el uniforme de las estrellas. Sean Connery, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, todos desfilaron cubiertos por su religión minimalista, menos adornos, más intención; más lino, menos ruido. Una fe tejida en seda y cortes que hablaban bajito.

Y no era solo para la pantalla. Armani también vistió al abogado que no quería parecer tiburón pero que facturaba como uno. Al político que deseaba parecer más humano, no lo logró, pero al menos se veía elegante. Al empresario que decía “esto es informal” mientras lucía un blazer de 5,000 euros.

Su secreto era sencillo y, por lo tanto, revolucionario, hacer que la gente se vea mejor sin parecer que lo intenta demasiado. En un mundo plagado de logotipos, cadenas doradas ymodas pasajeras, Armani ofreció la permanencia de una silueta limpia. Un saco suyo no necesita adornos, ni estampados, ni gritos. Basta con el corte.

Claro, esto resultaba una herejía para muchos. Porque durante décadas, y aún hoy, si uno se da una vuelta por ciertos eventos con alfombra roja o por ciertas cuentas de Instagram con demasiados filtros y pocas neuronas, se creyó firmemente que mientras más cargado, más elegante. Que más lentejuelas y menos ropa eran sinónimo de más clase, que el brillo compensa la falta de gusto, y que una chaqueta con picos, bordados, cadenas, y quizá luces LED, era el último grito de la sofisticación. Pero Armani, con esa cara de “no tengo tiempo para tus tonterías”, se encargó de recordarnos lo que todos sabemos, pero hemos olvidado, que la verdadera elegancia no necesita alardes. Que mientras más suave, más elegante. Que un solo botón bien puesto puede hacer más que todo el brillo de Las Vegas. Y lo hizo sin levantar la voz. Sin peinados imposibles. Sin necesidad de disfrazarse de escaparate ambulante.

Y mientras otros diseñadores vendían sus almas a los dueños de Louis Vuitton, a los de Gucci, o al imperio de Zara disfrazado de alma artesanal, Armani hizo algo insólito, se quedó con su marca. La mantuvo independiente, como el jardín japonés en medio del bosque de los Colomos. Y no solo eso, la expandió a perfumes, muebles, hoteles, restaurantes; bueno, ¡hasta su propio teatro tenía!

Sí, Armani construyó un imperio. Pero no uno de mármol y oro. Uno de cashmere y cortes sobrios. De hecho, se podría decir que Armani logró algo aún más raro que hacerse millonario, no volverse vulgar en el proceso.

Seamos honestos. Cuantos de nosotros podemos comprar una prenda de Armani como quien se compra una pizza. Pero eso no impide que, al pasar frente a una tienda suya, nos detengamos medio segundo más de lo normal. Porque incluso en su versión más accesible, Armani Exchange, por ejemplo, hay un aura, un sello invisible. Y si logramos colarnos en una fiesta con un blazer de Emporio, seguramente nos sentiremos como una mejor versión de nosotros mismos. Quizás no seamos ricos, pero al menos tenemos buen gusto. Y eso, en el fondo, vale más que la cuenta del banco.

Dicen que era reservado. Que no le gustaba hablar mucho. Que prefería dejar que sus diseños hicieran el trabajo sucio. Y lo hacían. También dicen que era exigente, meticuloso, casi obsesivo con los detalles. ¿Qué esperaban? ¿Un genio de la costura que anduviera por ahí con playera dominguera y chanclas con calcetines? ¡Por favor!

La Giorgio Armani Foundation seguirá el legado. Todo muy digno, muy sobrio, muy fiel a su estilo. Pero sin él, la moda pierde algo más que un nombre. Pierde una idea. Una promesa de que todavía se puede vestir bien sin parecer disfrazado. De que no todo debe ser “statement”, ni viral, ni cargado de lentejuelas.

Armani era el diseñador de quienes no querían ser diseñados. Y aunque no podamos controlar las modas pasajeras, gracias a él, sí podemos controlar el largo de una manga.

Y ahora que Giorgio Armani se ha ido, el mundo queda un poco más desabrochado, más arrugado… y mucho menos elegante.