Corina Gutiérrez Wood

México es eso de lo que los turistas presumen: bosques tropicales, manglares, jaguares, playas de ensueño y una biodiversidad que te roba el aliento. Pero si quieres saber cómo la cuidamos de verdad, prepara una taza de sarcasmo bien cargada.

México presume de su biodiversidad como si la cuidara. Y no es para menos: selvas húmedas, jaguares, costas vírgenes, montañas y bosques nos colocan entre los países más biodiversos del planeta. El problema es que eso solo se nota en los discursos oficiales y en los gráficos ilustrativos con pajaritos coloridos. Cuando se trata de proteger, de verdad, la historia cambia.

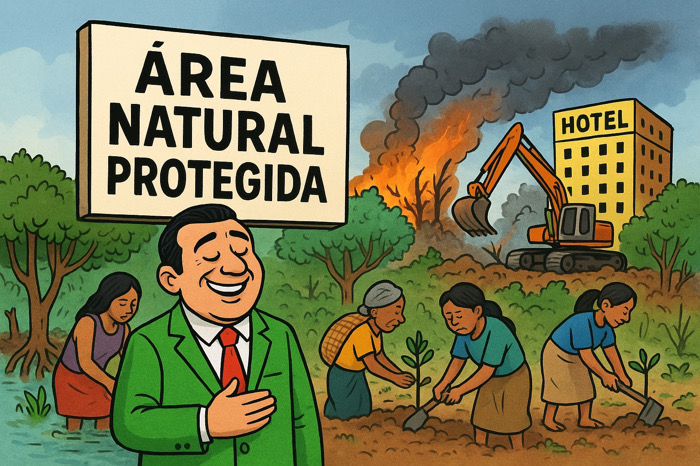

México tiene 232 Áreas Naturales Protegidas federales, que abarcan más de 99 millones de hectáreas entre tierra y mar, según datos de la CONANP actualizados a septiembre de 2024. Pero no nos dejemos engañar por el número. Solo una fracción de estas áreas cuenta con vigilancia efectiva, presupuesto suficiente o personal operativo. En muchas de ellas, el letrero de “protegida” es tan útil como un paraguas roto en medio de la tormenta.

Mientras los gobernantes presumen “avances” y firman compromisos internacionales con presentaciones en PowerPoint y fondos verdes, muchas de estas zonas siguen siendo terreno fértil para la tala ilegal, la especulación inmobiliaria y el saqueo de recursos.

De hecho, muchas de las zonas mejor conservadas en México no se deben al gobierno, sino a comunidades indígenas y rurales que, con menos recursos y sin tanta conferencia de prensa, han hecho más que cualquier dependencia gubernamental.

En Chiapas, por ejemplo, las comunidades tzeltales y tzotziles de Montes Azules mantienen intacta gran parte de la Selva Lacandona mediante sistemas tradicionales de manejo forestal que funcionan como verdaderos escudos contra la tala y el despojo. Lo mismo ocurre en El Triunfo, también en Chiapas, donde ejidatarios y organizaciones comunitarias protegen una de las últimas selvas nubladas del país, hábitat de quetzales, tapires y jaguares, con vigilancia permanente, monitoreo de biodiversidad y planes de conservación sostenidos por la comunidad, no por la burocracia (CONANP, 2023).

En el archipiélago de Revillagigedo, aunque oficialmente es reserva marina y patrimonio mundial, su protección enfrenta amenazas constantes como pesca ilegal y turismo descontrolado. Pero hay quienes lo mantienen a salvo: biólogos, pescadores locales y organizaciones ambientales realizan patrullajes periódicos, monitorean especies en peligro y reportan actividades ilegales, muchas veces con recursos limitados y sin apoyo institucional sólido. Gracias a ellos, tiburones martillo, mantarrayas y albatros aún sobreviven entre arrecifes y aguas profundas, demostrando que la vigilancia comunitaria y el compromiso real pueden ser más efectivos que cualquier decreto escrito en oficinas con aire acondicionado.

En Michoacán, el pueblo purépecha de Cherán expulsó a los talamontes que deforestaban su bosque y estableció un autogobierno que ha reforestado casi 2.5 millones de árboles, todo sin fanfarrias mediáticas, solo con coherencia comunitaria y orgullo comunal.

En Yucatán, el colectivo de mujeres mayas Las Chelemeras ha restaurado más de 100 hectáreas de manglar en Progreso y Yucalpetén mediante rehabilitación de canales y viveros, sin gastar un centavo en publicidad, solo con trabajo y convicción (Proyecto Marea, 2022).

En Baja California Sur, las Guardianas del Conchalito rescataron un manglar degradado en La Paz, convirtiéndolo en un estero vivo y educativo que funciona sin propaganda, pero con resultados palpables (CEMDA, 2020).

Mientras tanto, en otros rincones del país, proteger la naturaleza sigue siendo opcional, o incómodo para el negocio.

En Jalisco, playas como Camarones, del Cuale y Mismaloya fueron declaradas no aptas para nadar por sus altos niveles de contaminación fecal. A pesar de ello, la actividad turística continúa como si nada: bandera amarilla, sonrisa al turista y que Dios nos proteja yreparta sueros.

En Quintana Roo, el “turismo sustentable” se ha convertido en un eslogan que adorna folletos en inglés mientras desarrollos hoteleros arrasan manglares y bloquean accesos públicos a la playa, ignorando la ley que protege estos espacios.

En 2025, 16 playas del Pacífico mexicano, en estados como Jalisco, Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca, fueron consideradas contaminadas e inseguras para bañistas, justo en plena temporada alta.

¿Qué hizo el gobierno? Lanzó una aplicación, puso banderas y sonrió para la foto. Porque admitir el problema sería muy poco turístico.

En Puerto Vallarta, el complejo turístico Vidanta es un claro ejemplo de la voracidad que se disfraza de lujo. Sus obras modificaron el cauce del río Ameca, extrajeron grava del lecho fluvial y construyeron lagos artificiales que han puesto en riesgo de inundación a comunidades como Jarretaderas. Además, obtuvieron permisos para descargar aguas residuales y extraer agua del mismo acuífero que usa la población local. ¿El resultado? Manglares degradados, cocodrilos desplazados, accesos cerrados para los locales y un silencio institucional que parece de lujo.

Las comunidades afectadas no se han quedado cruzadas de brazos. Organizan vigilancia ciudadana, denuncian públicamente los daños y exigen restauración y libre acceso. Mientras tanto, las autoridades miran para otro lado y reparten permisos sin transparencia.

México puede presumir áreas protegidas. Y lo hace, con mapas en PowerPoint, decretos colgados en paredes institucionales y discursos cargados de palabras como “sustentabilidad” y “compromiso”. Pero lo que en verdad le urge es protegerlas. En serio. Menos decretos, más vigilancia. Menos spots, más comunidad. Menos giras ecológicas con canapés, y más botas en el lodo.

La buena noticia es que ya hay quienes lo hacen. Sin selfie, sin patrocinio, sin oficina climatizada. Desde Cherán hasta El Triunfo, pasando por Las Chelemeras, El Conchalito y Revillagigedo, hay comunidades sembrando futuro, resistiendo retrocesos y cuidando lo que queda. No hacen ruedas de prensa, hacen viveros. No rinden cuentas con gráficas, lo hacen con árboles.

Así que sí, sigamos vendiendo postales de selvas verdes mientras plantamos hoteles sobre los manglares. Sigamos haciendo cumbres climáticas en salones con aire acondicionado, mientras afuera el bosque se quema. Sigamos imprimiendo folletos de “turismo responsable” sobre papel que viene, casualmente, de un árbol talado. Total, siempre se puede decretar otra “área protegida” y dejarla sola, sin vigilancia, sin presupuesto y con un camino directo al despojo. Porque en este país, proteger la naturaleza es una promesa de campaña, no una política de Estado. Y al paso que vamos, pronto no quedará nada qué proteger, pero eso sí, tendremos un montón de informes llenos de hojas verdes, pero sin raíces.