Corina Gutiérrez Wood

Soy una espectadora con control remoto, pero sin control de daños, que se da cuenta que México está en llamas.

Pero no por la inflación que sube como la espuma, ni por la violencia que ya se sirve junto con los frijoles en cada mesa, ni por los escándalos políticos que nos salen más caros que el aguacate.

No. Está en llamas porque La Casa de los Famosos ha regresado con más fuerza que el dólar, y con menos dignidad que un influencer en crisis. No es solo un reality; es una manifestación cultural que confirma que la enajenación colectiva está en su punto más alto.

El formato no ha cambiado: encerrar a un grupo de “celebridades” que más que por su talento destacan por estar en el olvido artístico, enfrentar apuros económicos o vivir las miserias propias de quien aceptó entrar al juego porque la fama y el dinero no caen del cielo.

Les ponen cámaras y micrófonos hasta en el alma y un contrato que los hace esclavos voluntarios. Se dedican a protagonizar escenas que van desde la telenovela tipo La Rosa de Guadalupe hasta la tragicomedia surrealista.

Peleas por el control remoto, llantos espontáneos sin razón aparente, alianzas que duran menos que un tuit polémico, o X, o como se llame ahora, y todo eso, bajo la atenta mirada de un país que no puede despegar la vista de la pantalla.

Ahí están, reviviendo su “fama” con la dignidad de un exgalán de telenovela vendiendo colágeno en TikTok. Actrices, cantantes, conductores, exconductores, y gente que francamente nadie sabe cómo se llama, pero que lloran muy bien en cámara.

Todos reunidos para pelear por un premio millonario, aunque lo que realmente buscan es no desaparecer del todo del mapa público.

Y mientras tanto, nosotros. Ahí. Viendo. Votando. Tuiteando. Ardiendo de emoción por saber quién limpió la cocina, quién se robó el champú o quién nominó a quién con “estrategia”.

Porque nada más importa. Nosotros, el pueblo sabio, ilustrado y con el celular en la mano, hacemos lo que mejor sabemos: indignarnos… pero solo después de salvar a la doña que llora bonito o al don que nos hace reír. Porque claro, el país puede irse al carajo, pero que no se atrevan a nominar a nuestro favorito.

Pero hay que decirlo: el programa es honesto. Brutalmente honesto. No pretende ser más de lo que es.

No disfraza su frivolidad ni intenta justificar su existencia como “experimento social”. No, La Casa de los Famosos es lo que es: una especie de retiro espiritual para celebridades en decadencia, con cámaras, votos y patrocinadores.

Una metáfora perfecta de la fama: hueca, ansiosa y siempre al borde del colapso emocional.

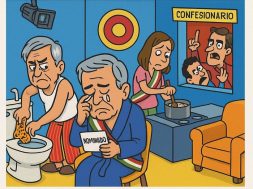

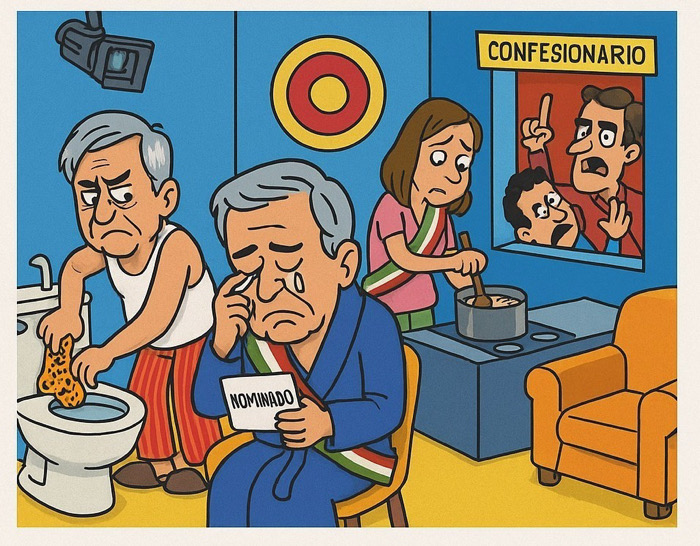

Y es aquí donde me permito proponer una idea brillante, digna del Consejo Nacional de Realidades Alternas ¿qué tal si encerramos en esa misma casa a los futuros candidatos presidenciales? Todos.

Sin asesores políticos —ups, ya sé, alguien me va a linchar por dejarlo sin chamba, pero ni modo, en esta casa solo se permite estrategia de colchón y complot en pantuflas. Sin discursos preparados y sin teleprompter, por supuesto.

Que se peleen por la cama, que cocinen entre ellos, que laven su propia ropa (y sus culpas), que lloren por una nominación. Sería el proceso más transparente de la historia. Ahí sí sabríamos quién miente mejor, quién manipula con más gracia y quién se roba el papel de baño sin remordimientos.

¿Que ganaría el mejor? Lo dudo. Pero al menos ganaríamos claridad: veríamos en tiempo real quién traiciona, quién manipula, quién finge llorar y quién se roba el enjuague bucal.

Votaciones semanales, confesionario con fondo dramático y debates donde lo único que arde es el ego.

Al final, no tendríamos al más capacitado, seamos honestos, ¿cuándo lo hemos tenido?, pero sin duda, si al más coherente con la tragicomedia nacional.

Eso, por lo menos, sería más honesto que cualquier campaña electoral de los últimos veinte años, por no decir de toda la historia. Pero miren, para como estamos, tener un presidente que sepa hacer arroz y barrer sin ayuda ya sería un avance histórico.