Carlos Álvarez

Nada es más hermoso que un ser humano que es capaz de despreciar lo suficiente su persona sin perder el respeto hacia la razón necesaria para admirar lo que es noble; nada es más aborrecible que un ser entregado a los despropósitos de sus pasiones e incapaz de emplear los recursos que seres más bondadosos le han facilitado. De todas las opiniones más preciosas sobre la naturaleza humana, acaso la de los musulmanes sea la que ridiculiza menos la esperanza en la que la mayoría de los seres en la actualidad depositan su devoción para creer que su estupidez no es solo remediable, sino perdonable. Escribe Mahoma: “La mayoría de ellos no sigue sino juicios, y verdad es que nada son las conjeturas ante la verdad.” (10:26) Nada puede meternos en los peores peligros si no es creyendo en nosotros mismos; puede creerse en alguna razón, y creerse que es solo nuestra, pero mientras esta razón sea lo debidamente decente para que alguien más pueda defenderla con el mismo ímpetu, estamos libres de caer en el peor de los vicios habidos, y este es creer que no estamos errados cuando nadie nos entiende.

Hay quienes confían suficiente en la veracidad de su mensaje, y comenten el error de tener la razón; antes de ser locos son inteligentes, pero antes de ser sabios son tontos. Apreció Mahoma que necesita el ser humano saber la razón y luego el fundamento; no se burló de que fuese indefenso el hombre, y contrario a Rousseau, no consintió que fuese necesario emplea todas nuestras fuerzas en sacar ventaja de otro ser cuya necedad nos agobia y nos ofenda tanto que no parece que nuestro espíritu regresa a su desnudez y no parece valer nada por sí mismo; antes se granjeó de creer que es más necio creer que algo vale de verás, y sintió que sentirse ofendido por los objetos de la existencia es igual de tonto por creer que no merecemos, porque nadie hay que sepa lo que merece, ni menos vanidosos que suponer que merece castigo quien nos ofende, porque esto no es solo creer saber lo que otros merecen sino desearlo. Al contrario, juzgó el Profeta insuficiente su palabra; dijo que de necesitarse un libro para creer en cuanto es perfecto porque sea verdadero, se necesitaría quemar todos para que antes de estar falto de razones, que es estado lisonjero y comodino, se tema de la ignorancia; dice entonces que no es justo tratar de tontos a quienes se les pone la Verdad de frente, porque es fatigar y herir; fatigar con el sentido y herir con su incomprensión. Pero si algo hay que ha elevado los tronos y la púrpura de los talentos más preciosos de las criaturas terrenales, no es sino la capacidad para saberse esclavo de todas las cosas y de otras muchas más; basta el consuelo de saber que aun los hombres libres no han librado la cadena de cosa alguna, y que la hayan o no sufrido no es suerte sino falta de dicha. Dice el Profeta: “Aun así nada tienen que decir (los seres), y nada saben si no que obedecen sus pasiones. ¿Habrá en la existencia alguien más extraviado que quien va detrás de las pasiones sin saber alguno…?” (28:50)

Se ha creído por muchísimo tiempo que la diligencia y la disciplina son objetos que han favorecido como nada más a la humanidad en el progreso de la administración de nuestras pasiones; era tras era, se estudian las pasiones de modo que se aniquilen las más ridículas, se sepulten las que favorezcan a un menor número de criaturas sintientes, y se olviden las que estimulen los desánimos y los descontentos. Sabemos que hay vicisitudes de las que dependiente la magnanimidad con la que la razón nos asista para salir adelante, podemos admitir con cierta petulancia que nada está fabricado con mejores materiales en el universo si no el espíritu humano; hay retrocesos en lo que repara el entendimiento de las pasiones, en ciertas épocas en las que los seres con mejor capacidad para pensar se vuelven incrédulos en donde las ciencias y las artes gozan, o diríase que sufren, de una sofisticación que afecta malignamente las direcciones de nuestra emociones; en este punto el estudio de la humanidad se vuelve agobiante por cualquier pasaje de la existencia, al punto que el movimiento provocado por cualquier pasión puede resultar digno de una alegoría, y las muestras más sencillas de esplendor y nobleza permanecen oscurecidas por la negligencia de preceptos innovadores y silenciados por juicios fermentados por el azar.

Se cree que las artes nos vuelven humanos, y tanto tiene esta expresión de déspota, que no pareciera que nos hiciera gente antes defecar o comer verduras. Cuantas veces un hombre de bien no ha sido llevado por el deseo de tocar con el entendimientos nociones y causas que no van a ninguna parte más que al desengaño de su propia alma; cuantas veces no han habido seres que han desperdiciado cada rincón de su espíritu en la búsqueda de esquemas que por querer satisfacer a la desgracia de todo el mundo, termina por lucir el vulgo como sabios, la verdad alegoría, la razón verdad y la nada todo; cuantos hombres no han sufrido más de lo que su sentido pretendía y en la sepultura terminaron por decir:

‘tis a victory

To make him understand he doth amiss,

When he knows in his own clear understanding

That he doth nothing else. (Thomas Middleton)

No resultan las artes lo suficientemente decentes como para saber dirigirnos a costumbres más saludables, y al contrario, la inconstancia con la que advertimos la utilidad de algunas desgracias, no nos ha permitido revelar al mundo un tratado que haga un favor honorable a nuestras necesidades, y no paramos de tener epitafios de antiguas miserias, y de considerar que nuestro lugar en el mundo son largos desiertos de mansedumbre, ruindad y repugnancia. Nadie ha sido más víctima de las artes que la felicidad; nadie se ha visto más degradada en cada grado de su condición. Si las artes han exagerado las bajezas de las pasiones más superiores, las ciencias no han dirigido sus esfuerzos en otra dirección que no sea expandir su nombre por todo tipo de lugares. Es cierto que no podemos estimar con ningún tipo de poder el efecto de nuestras observaciones; pero mientras las artes han cultivado su destreza al punto de llevar nuestro entendimiento a los confines más arduos de naderías, donde las nociones más simples de la bondad y la complacencia se contradicen al punto que pueden confundirse con un tipo de malicia, igualmente las ciencias ha prometido amparar a un número insostenible de curiosos; los subsidios de su de razón no solo han sido incompletos, ni insuficientes, sino innecesarios; ha creado paradojas en donde no había mucho que pensar, y restado legitimidad al sentido común a manera que no es menos despreciable emplear los días en la fatiga insaciable de búsqueda nuevas verdades, que ni las han habido ni las habrán, que perseguir vida tranquila entregada a la meditación.

Es aquí, cuando el decoro se ve maximizado mediante leyes, el cultivo de la inteligencia es más motivo de incertidumbres que de aplausos, y cuando las máximas son vistas antes que como leyes como meros escrúpulos, que nacen seres a quienes la honra de la simpleza les importuna y solo les es apacible el escarmiento de los gustos y el estudio de breves esplendores. Dos son los tipos de hombres que predominan en las eras en las que la adoración por las artes y las ciencias permiten que nuestras infelices tierras pasen de ser arrebol a purgatorio. Los listos, que son los que nada saben porque todo entienden, y los cultos que solo saben, y más les gustaría no hacerlo, que todo ignoran. Lo listos son capaces de sospechar que los vicios, por más ilimitados que sean, son intrascendentes en una medida más natural que milagrosa; los cultos sienten la obligación de meditar que la virtud, por más limitada que sea, es mucho más fácil de que sea inoportuna y ridícula a que sea grata y venerable. Un hombre listo puede ser decente pero jamás prudente; uno culto puede ser oportuno y agradable pero jamás decente. Pero ya habrá tiempo para demeritar nuestra sabiduría.

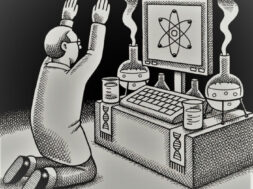

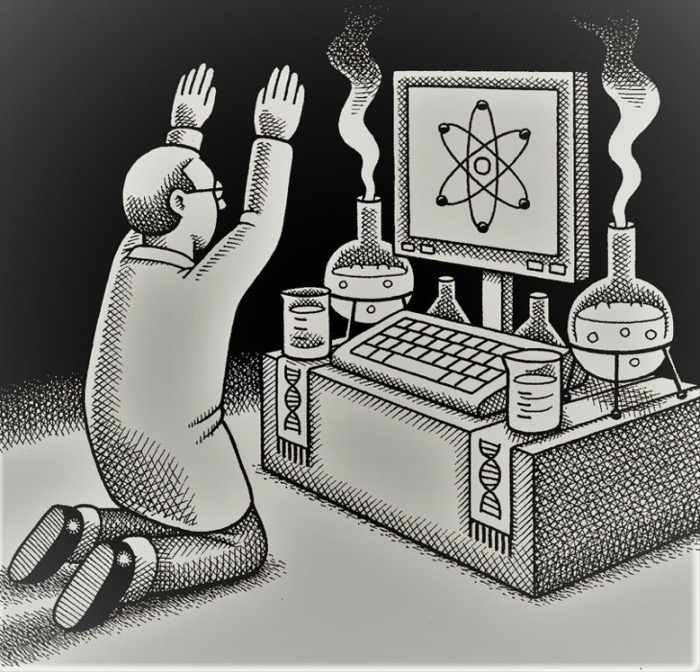

No es fácil sospechar que los sentimientos de la mayoría de los seres humanos están sujetos a las represalias de esquemas de filosofías anticuadas; ¿no ha sido la petulancia de las artes la que ha ridiculizado nuestras sobriedades y exaltado nuestras bajezas? ¿No han sido las ciencias las que han adquirido su sacralidad de nuestras penas y sus glorias de nuestro inmérito? ¿Diríamos que la sublimidad del hombre no puede dar tantas gracias a sus tratados y sus obras que son producto de la imaginación? Podríamos estar más seguros de que sea un privilegio que el olvido maltrate el orgullo de nuestros progresos artísticos y científicos; en vano adoramos los preceptos de materias que han vuelto venerables a malignos y manipuladores, en vano defendemos doctrinas demasiado sabias para darnos contentos, y en vano nos arrodillamos frente a discursos incapaces de censurar resentimientos y de aborrecer las inconstancias del espíritu público.

La mayoría de las personas no tiene tiempo para entregarse a las especulaciones en las que tanto cultos, livianos, mujeres, niños, y adefesios pueden verse favorecidos; pruébase con que el conocimiento de lo bello y de lo noble pueda nutrirse más de los elogios de la ignorancia que de la bondad. Las artes desdeñan todo tipo de reputaciones que no sean las sufridas por los seres más miserables; las ciencias pretenden descubrir en nuevos materiales sentimiento inéditos; pero ni una comprende las consecuencias de sus vacilaciones, y la otra se enorgullece de ellas. El mismo prejuicio que es condenado por una, es vindicado por otra; si acaso pudiéramos defenderlas porque todos los seres tienen el derecho a creer que saben algo, diríamos que es más grande necesidad saber no ignorar lo que no se sabe. No puedo inclinarme a creer que una criatura que ha vacilado por muchos siglos por falta de severidad en sus leyes y falta de pudor en sus máximas, sea capaz de comprender algo si no es porque ha despertado en su imaginación la posibilidad de sacar provecho en esquemas futuros de la razón.

Un mozo decide no confiar en los preceptos de sus padres; al contrario, ve las enseñanzas vacilantes y como nada más que una sabiduría fortuita y oportunista; los ancianos no suelen tener n buena consideración las virtudes accidentales de los más jóvenes, y se condenan sí mismos a las ternuras más sencillas. Es la ciencia, sino no oportunista como los más ancianos, ilusa en sus ambiciones como los mozos; es el arte, si no inocente en sus motivos, terca en sus afanes como los adultos. Dicta la ciencia que no hay verdad alguna, si no antes la que cree su voluntad que lo puede ser; declara el arte que de poco sirve la verdad, si no ha sido aquella que a su razón no le ha servido.