Carlos Román García

Lector

Para Rubén López Roblero, cuya vida es un libro que anima a leer

La lectura es una vocación, un llamado. Leer es sumergirse en una corriente de descubrimientos, emociones, creencias y conocimientos cuya memoria se guarda en palabras. Leer es seguir la huella humana presente en el hueso de Lebombo, en las vasijas de arcilla de los sumerios, en los jeroglíficos y en los tipos móviles. Es saber que se está acompañado en el transcurso de la vida y conversar, con Quevedo, en compañía de los difuntos.

¿Dónde cantan las sirenas de la lectura? Lo mismo que el espíritu, su aliento sopla en todas partes. Basta dejarse seducir a tiempo y tener la suerte de encontrar un buen guía. Antes de ingresar a la primaria, en ese tiempo en que no era común la educación preescolar, encontré al hada de los libros: Elba, una hermosa joven morena cuya vocación magisterial fue truncada por la pobreza. Ella cumplía su labor sin título en el patio de la vecindad. Armada de un Silabario de San Miguel, llevaba los juegos infantiles a una ronda de letras que se convertía en el mejor de todos.

Con cuaderno en mano, todos los niños aprendimos las primeras letras sin esfuerzo. Aprender a leer antes que los demás en el juego de la escuelita se volvió un reto semejante al de ser el mejor en las canicas, el trompo o el balero. Las hojas sueltas con dibujos y letras garabateadas eran preseas tan valiosas como el gastado tacón de zapato, útil para el curioso juego de golpear con él las monedas dispuestas en la banqueta, o como la resortera con la que disparábamos a las ratas que espiaban desde las coladeras.

De repente, supe sin intermediarios lo que decían los calendarios; los signos vedados fueron revelados y recibí el regalo con la emoción del miope que recibe sus primeros anteojos: los nombres de las calles, los letreros en los camiones, el título cuidadosamente pintado de la tienda de la esquina: La Flor de Mayo, que antes era solo la tienda de don Nacho. Pronto esos mensajes se volvieron insuficientes; había que ir más lejos, indagar en las historias que enseñan otros mundos. No había libros a la mano, pero en la casa, solitario y mudo, se encontraba incompleto y deshojado Rosas de la infancia, el libro de lecturas que mi padre usó en tercer grado de primaria, su nivel máximo de estudios.

Ahí, o tal vez en uno de mis primeros libros de texto, supe de Almendrita, la niña que cabía en media cáscara de nuez, compañera en la aventura de la imaginación. ¿Qué se sentiría al volar en las garras de un ave de presa, o al navegar sobre una hoja de nenúfar, lleno de miedo por el sapo que aguarda para atacar con su lengua larga y pegajosa? Nada menos que soñar despierto. También había otro libro, vedado por su tamaño y función: un tratado de medicina natural de finales del siglo XIX, herencia de mi única abuela alfabeta, quien tenía entre sus talentos ser partera, curandera, rezadora en los velorios y hábil jugadora de baraja. Ella era respetada por su sabiduría, su ingenio y la atmósfera apacible que convocaba con su presencia.

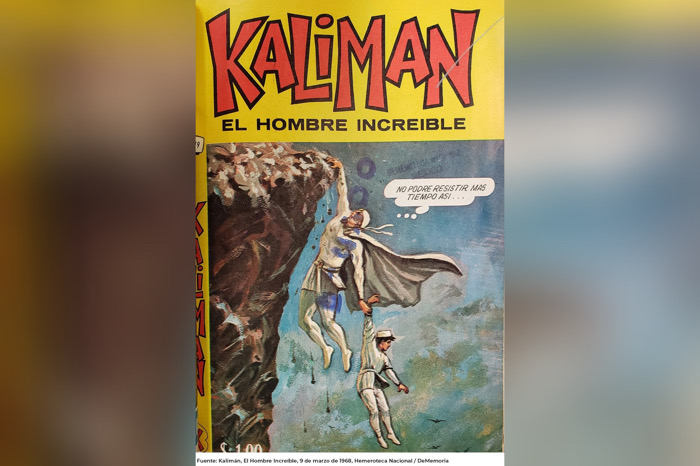

El libro guardaba entre sus páginas los pocos papeles importantes de la casa: las actas de bautizo, las actas de nacimiento, la factura de la máquina Singer de mi madre, algunas fotografías descoloridas y alguna que otra manda ofrecida a la Virgen de Guadalupe. No era un libro para leer, aunque a escondidas me dejaba cautivar por las ilustraciones, especialmente las que mostraban mujeres tomando baños de remedio. A cambio de libros, estaban los cuentos, pero no los de Perrault ni los de los hermanos Grimm, sino los cómics, pasquines y historietas, llamados genéricamente cuentos por sus habituales lectores. Estaba Kalimán, luchando ferozmente contra el Doctor Cerebro; Chanoc, desde la selva de Ixtac, con Tsekub Baloyán y toda la pandilla; El Payo, un luchador social enfrentando al cacique de Vilmayo, entre otros.

Frente al mercado, en un pequeño estanquillo, alquilaban los deseados cuentos por veinte centavos. Mientras hacía fila para las tortillas, leía con avidez dos o tres historietas recién salidas de la imprenta, por la quinta parte de su precio original. Ese establecimiento también aceptaba el trueque, siempre y cuando los cuentos no estuvieran maltratados. Quizá entonces nació el respeto profundo que profeso por cualquier impreso, junto con la animosidad que siento hacia quienes subrayan, desgastan o destruyen libros. En ese tiempo, también desarrollé la manía de practicar hurtos modestos para conseguir nuevas lecturas. Una vez robé algunos pesos del monedero materno para comprar los más recientes ejemplares de Penalty y Arena de Box y Lucha. Más tarde, un puesto de revistas usadas me dio mi primera colección clandestina de Caballero, la versión mexicana de Playboy, donde leí por primera vez a Gabriel García Márquez, Carlos Monsiváis, José Agustín y Gustavo Sainz.

Las memorables librerías de viejo del centro de la Ciudad de México, en la Avenida Hidalgo, Donceles, República de Cuba, Héroes del 57, junto con las modernas de Avenida Juárez, fueron víctimas de mis andanzas como ladrón de preciados volúmenes. A pesar de ello, también compraba todos los libros que podía. Ya como un joven mayor, brinqué, sin dejar del todo los cómics, a los libros. Por entonces, mi hermana mayor, también contagiada por la pasión de la lectura, comenzó a traer libros a casa. Primero, los que le imponían en la escuela, y luego aquellos que su afán lector le sugería. Entre esos, los mejores, aquellos que los amigos recomiendan, prestan o regalan. Ese comercio amoroso con los libros fue suficiente para que se volvieran imprescindibles para siempre.

En los momentos de perplejidad de la adolescencia, cayó en mis manos Martín Edén, la autobiografía de Jack London. Con su lectura, se cumplió en mí puntualmente la sentencia del soneto de Quevedo: “Si no siempre entendidos, siempre abiertos / o enmiendan o secundan mis asuntos / y en músicos, callados contrapuntos / al sueño de la vida hablan despiertos”. Me dejé llevar por la necesidad juvenil de adoptar un modelo para la vida, con esa mezcla de inocencia y soberbia propia de la juventud. Abandoné la escuela, decidido a vivir siempre de, entre y para los libros.